纠正生长激素防腐剂的说法,理性看待抑菌剂的添加

生长激素的用药安全如何保证?抑菌剂的添加必不可少,一些不明真相的大众误将抑菌剂当做防腐剂,产生不必要的安全性担忧,然而事实上二者并无关联,而抑菌剂的添加蕴含着深层的科学考量与严格的监管逻辑。

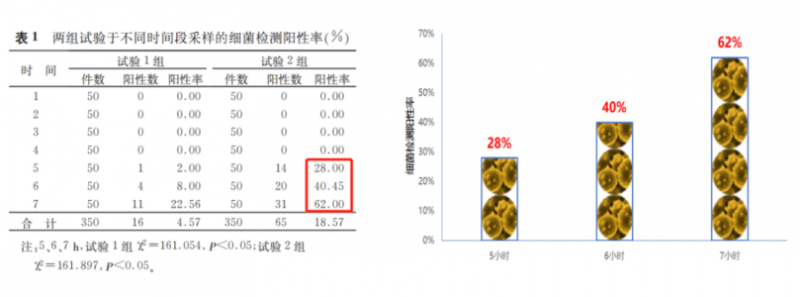

生长激素作为蛋白质类生物制品,其特殊的分子结构犹如细菌滋生的"温床"。临床数据显示,未添加抑菌剂的注射液开封5小时后细菌检测阳性率即达28%,7小时可飙升至62%。这种快速污染不仅会导致药液变质,更可能将致病菌直接注入人体血液循环。临床中,血源性细菌感染的死亡率高达27.85%。

由于生长激素患者存在个体剂量差异,单支药剂常需分次使用,单次药液开封后若无法一次性用完,后续继续使用,就有染菌的风险。抑菌剂就像"药液卫士",有效抑制细菌繁殖速度,为多次用药提供安全保障。

当前生长激素制剂中广泛使用的抑菌成分为苯酚、间甲酚等,这些成分早已经过半个多世纪的临床验证。以苯酚为例,欧洲食品安全局(EFSA)研究显示,其每日耐受摄入量(TDI)为0.5mg/kg体重。动物实验表明,即使注射浓度高达7.5mg/ml的苯酚,也未观察到组织损伤,而生长激素制剂中的苯酚含量通常仅为安全阈值的几百分之一,安全性在线。

这些抑菌成分在人体内呈现快速代谢并高效排出特性,苯酚进入体内后,迅速转化为苯基葡萄糖醛酸化物和硫酸苯酯等水溶性代谢物,经尿液排出,这种代谢特性决定了其不会在人体蓄积,长期使用安全性也有保证。

当然,抑菌剂的使用并非药企主观意志上的行为,而是受到严格的法规约束。各国药典均规定,多次使用注射液必须添加一定量的抑菌剂,2020版《中国药典》也明确规定:"多剂量包装的注射液可加适宜的抑菌剂"。

生长激素中的抑菌剂,是科学、监管与临床实践共同铸就的安全防线,它不是“洪水猛兽”,而是在特定使用场景下,通过精密的成分设计与严格的剂量控制,为患者筑起的一道隐形防护墙。理解其科学原理,客观看待抑菌剂之于生长激素的重要作用,可以更好的保护自己与家人的用药安全。

- 上一篇:科技改变育儿!金赛增到底强在哪?

- 下一篇:赛增水剂和水剂:国民大品牌赛增更胜一筹