夏日科学解暑:从原理到实践的清凉指南

当夏日的热浪裹挟着 35℃以上的高温扑面而来,我们皮肤上的温度感受器会立刻向大脑发出 “过热警报”。此时,下丘脑体温调节中枢会启动一系列降温机制 —— 毛孔舒张让汗液渗出,每蒸发 1 克汗液可带走 2.43 千焦热量,这便是人体天然的 “空调系统”。但在湿度超过 60% 的 “桑拿天” 里,汗液难以蒸发,这套系统就会效率骤降,科学解暑就显得尤为重要。

衣物选择:让皮肤自由呼吸

纯棉衣物并非夏日最佳选择,当纯棉吸汗后会紧贴皮肤,反而阻碍散热。聚酯纤维与棉的混纺面料(比例约 6:4)既能快速导出湿气,又能保持透气性,是户外活动的理想选择。颜色方面,深色衣物虽然吸热快,但在阳光直射下,其反射红外线的能力比浅色衣物高 20%,在持续高温环境中穿着反而更凉爽。不过在室内或树荫下,浅色系依然是更优解。

饮食降温:避开 “隐形热量”

冰镇西瓜确实能带来瞬时清凉,但需注意其含糖量高达 11%,过量食用会导致血糖骤升,反而加速疲劳感。淡盐水(浓度 0.9%)是补充电解质的最佳饮品,每 1000 毫升加入 9 克食盐和 15 克葡萄糖,能有效维持体液平衡。此外,辛辣食物中的辣椒素会刺激口腔黏膜,促使血液循环加快,汗液分泌增加,在湿度较低的北方地区,吃一碗加麻加辣的火锅反而能带来持久凉爽。

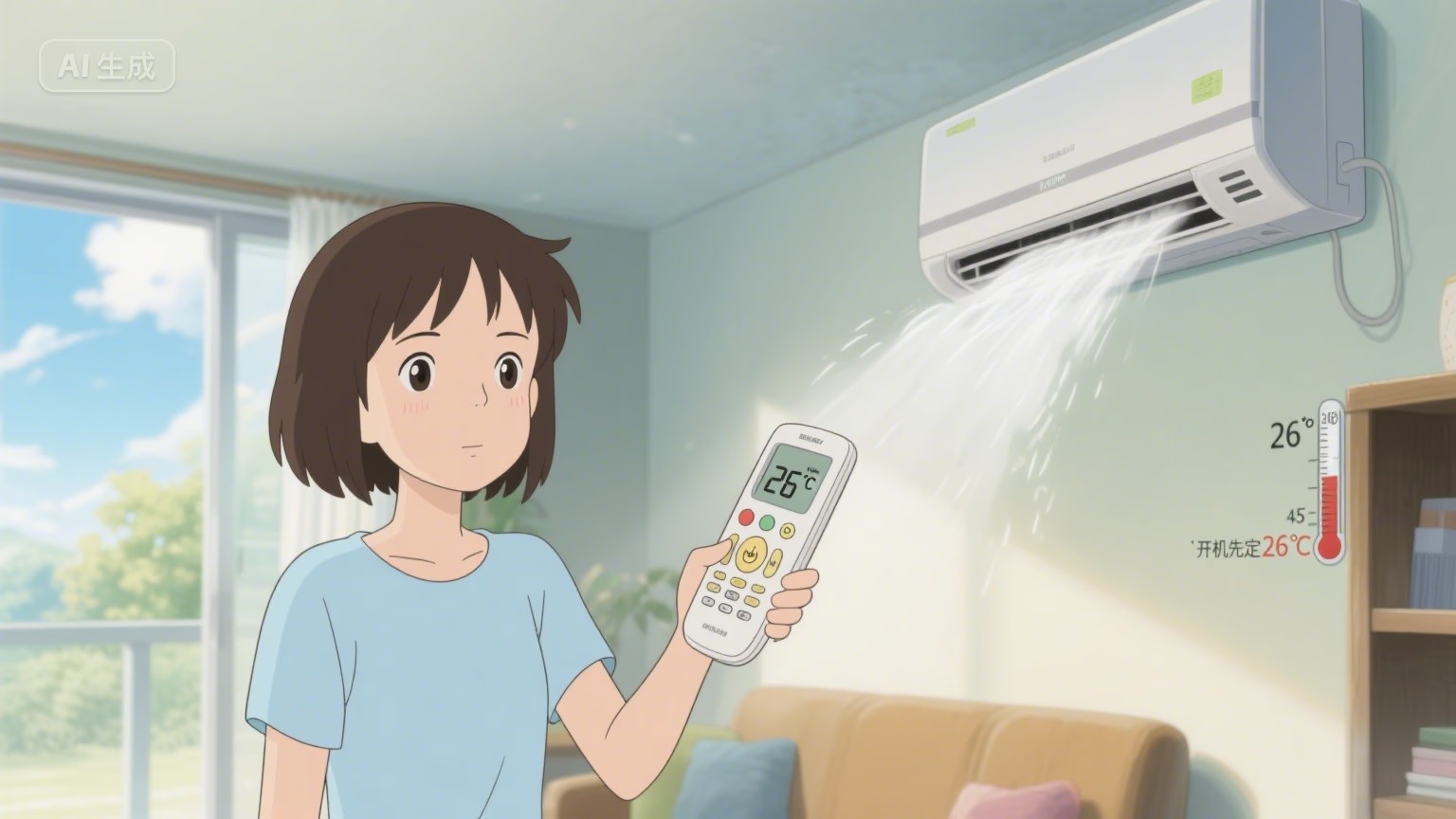

环境调节:打造微气候缓冲区

空调温度设置在 26℃并非绝对标准,关键是室内外温差不超过 7℃,否则骤冷骤热容易引发血管收缩性头痛。使用空调时搭配加湿器,将湿度控制在 40%-50% 之间,既能提高体感舒适度,又能避免呼吸道黏膜干燥。傍晚时分,可将电扇对着窗外吹,利用负压原理将室外凉爽空气引入,比直接对着人吹更能降低室温。

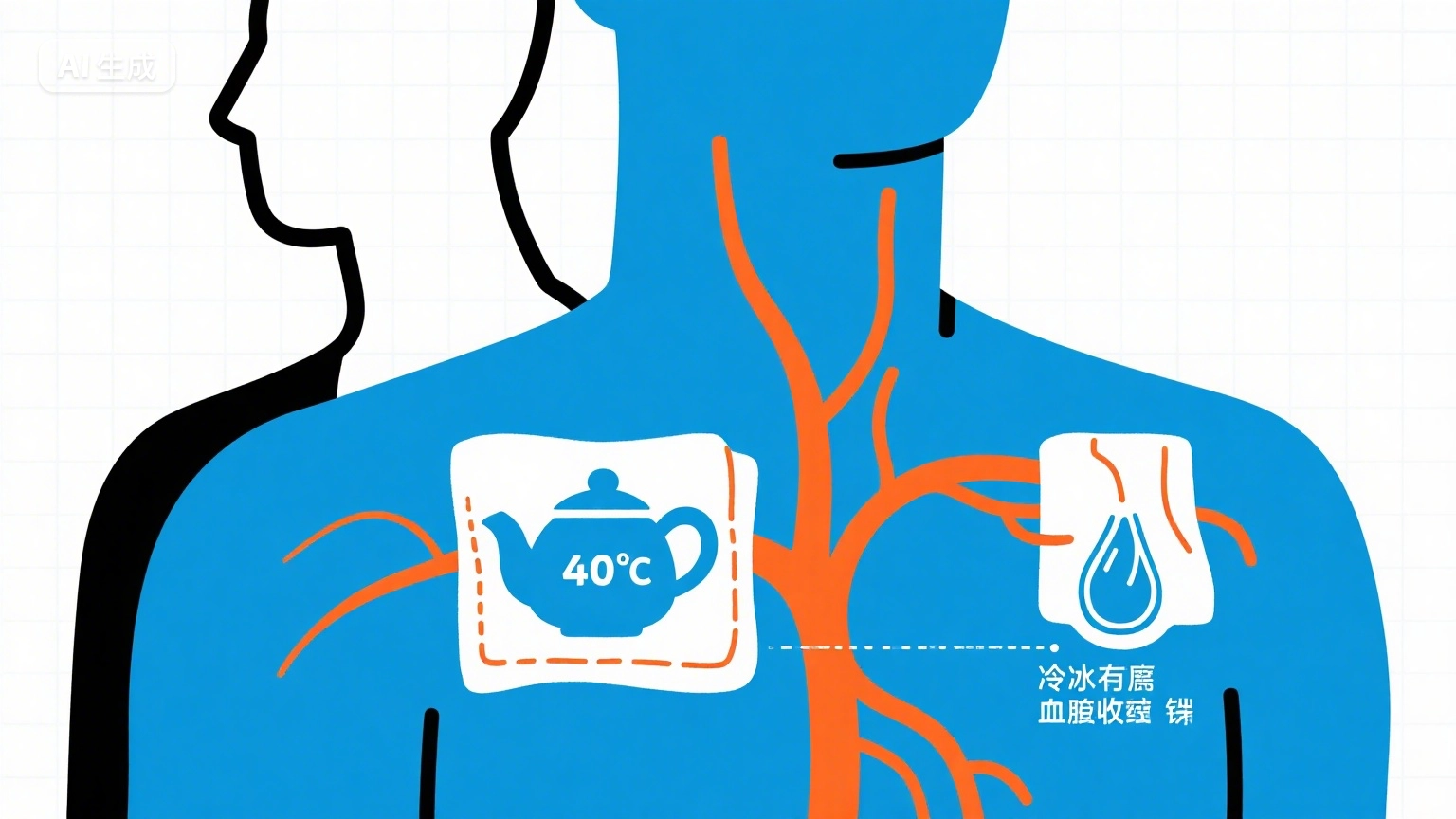

应急处理:应对突发高温不适

若出现头晕、心慌等轻度中暑症状,立即转移至阴凉处,解开衣领后用 40℃左右的温水擦拭皮肤 —— 这比用冷水擦拭更能刺激血管扩张,加速散热。同时补充含电解质的饮料,每 15 分钟饮用 100-150 毫升,避免一次性大量饮水冲淡胃液。对于老年人和儿童,可在颈部、腋窝等大动脉处放置温湿毛巾,利用血液流动带走热量,降温效果比冰敷更温和安全。

当夜幕降临,体温会自然下降 0.5-1℃,这是生物钟调控的结果。此时用 38℃的温水洗澡,能帮助身体顺利过渡到夜间降温模式。记住,科学解暑的核心不是对抗自然规律,而是顺应人体生理机制,让我们在炎炎夏日中既能享受阳光,又能保持舒适与健康。